Les matières de la prépa ECG : Les Mathématiques

Que l’on ait choisi Mathématiques Appliquées ou bien Mathématiques Approfondies en Classe Préparatoire ECG, cette matière est généralement considérée comme la plus importante et la plus exigeante car son coefficient est l’un des plus élevés au concours. Il serait alors dramatique de négliger cette matière si l’on vise une école du TOP 3 (HEC, ESSEC, ESCP) ou du TOP 5 (EDHEC, EM Lyon). Par exemple, aux épreuves écrites des parisiennes, les Mathématiques Approfondies pèsent pour un tiers de la note finale, un peu moins pour les Mathématiques Appliquées.

Alors, comment travailler efficacement cette matière et l’aborder avec sérénité ?

Vous êtes élève au Lycée ou déjà étudiant en Prépa ?

Vous souhaitez découvrir nos Classes Préparatoires ECG ou nos stages intensifs ECG ?

Classes Préparatoires > Stages intensifs >

Mathématiques Appliquées ou Mathématiques Approfondies ?

Arrivé en Classe Préparatoire HEC ECG, et qu’elles que soient ses spécialités de Terminale (à quelques exceptions près), un étudiant en Classe Préparatoire ECG doit choisir entre l’enseignement des Mathématiques Appliquées, qui correspondent à peu près aux Mathématiques de l’ancienne filière ECE, ou celui des Mathématiques Approfondies qui se rapprochent davantage de l’ancienne filière ECS.

On recommandera aux élèves ayant un profil plus littéraire que scientifique et étant éventuellement moins à l’aise avec cette matière de choisir Mathématiques Appliquées.

À l’inverse, on recommandera aux élèves de Terminale de choisir Mathématiques Approfondies si cette matière est une matière forte en Terminale et si les élèves ont un goût prononcé pour la discipline, ce qu’on appelle communément « les matheux ». Ces élèves manifestent en général la volonté d’approfondir les notions, une appétence pour les exercices de recherche etc.

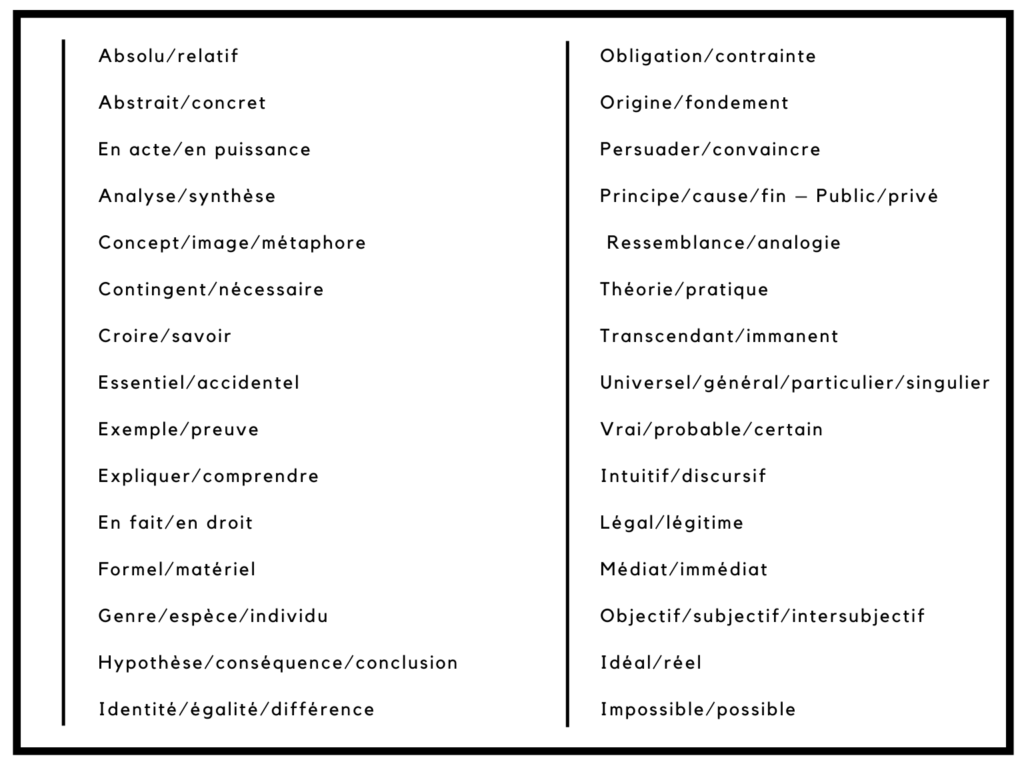

Il y a deux différences majeures entre les Mathématiques Appliquées et les Mathématiques Approfondies.

La première est le nombre d’heures de cours (9 heures en Mathématiques Approfondies, 12 heures à Ipesup, contre 8 heures en Mathématiques Appliquées, 10 heures à Ipesup).

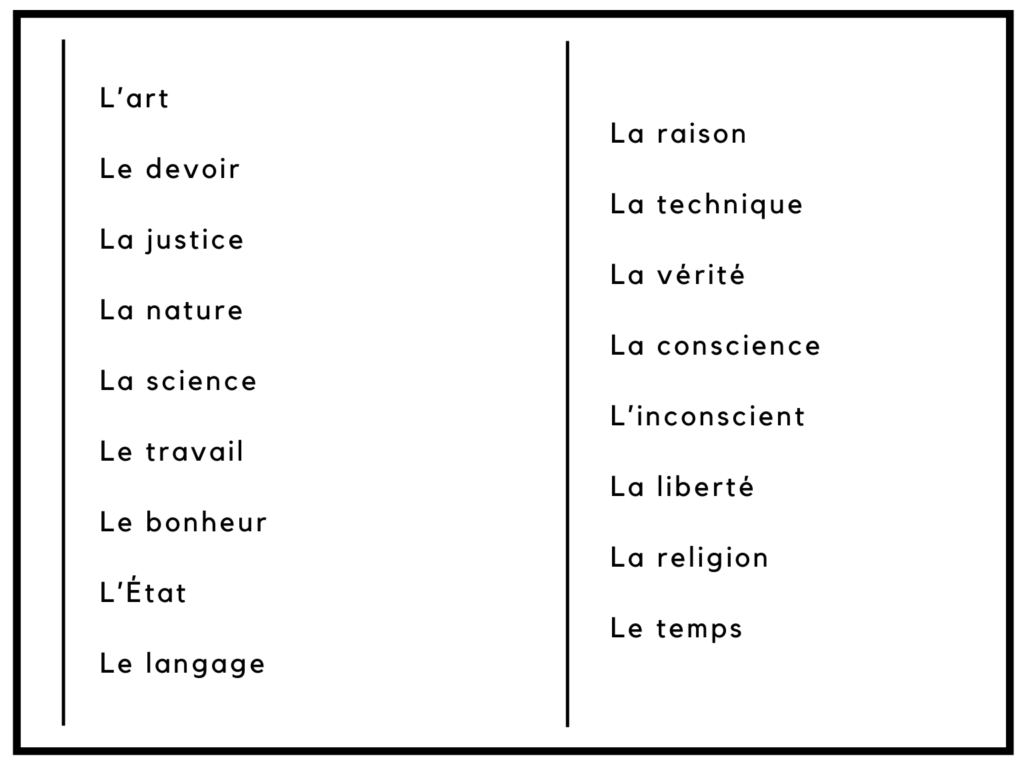

La seconde vient du programme. Même si les chapitres abordés sont plus ou moins similaires (Algèbre, Analyse, Arithmétique et Probabilités), les élèves de Mathématiques Approfondies iront beaucoup plus loin dans les notions. Néanmoins, il est à noter que l’Informatique prend une part beaucoup plus importante en Mathématiques Appliquées qu’en Mathématiques Approfondies.

Attention, même si la Classe Préparatoire HEC est intellectuellement enrichissante, il ne faut pas oublier qu’elle amène l’élève à un concours. Il s’agit alors d’adopter la bonne stratégie, celle qui permettra de capitaliser sur ses matières fortes !

Comment travailler efficacement les Mathématiques ?

Pour commencer, il n’y a pas de secret – mais pas de formule magique non plus : les Mathématiques demandent du travail ! Il faut les travailler tous les jours, au moins deux heures, voire plus en fonction de la filière.

Une séance de travail commence idéalement par un apprentissage exhaustif du cours. Le cours est la clé de tout. Celui-ci doit être appris par cœur, à la virgule et au point près. Les élèves sont souvent surpris du nombre de questions au concours qui semblent infaisables mais qui, en réalité, sont ne sont que des questions de cours. L’idéal est donc de l’apprendre avec une feuille et un crayon. Il faut alors l’écrire, l’écrire et le réécrire jusqu’à ce qu’il soit parfaitement su.

Les concepteurs de sujets étant certes très inventifs, il n’en demeure pas moins que beaucoup de questions sont « classiques » et rapportent facilement beaucoup de points !

Il s’agit ensuite de reprendre les exercices d’application directe du cours, refaire ceux vus en travaux dirigés (TD) ainsi que les devoirs sur table (DST) et les exercices proposés en khôlle.

Attention, il vaut mieux passer une heure sur un court exercice et ne pas regarder la solution pour tenter plusieurs méthodes de résolution que d’en faire plusieurs en regardant la correction après peu de temps de réflexion. En effet, même si les sujets de Mathématiques aux écrits de l’EDHEC et de l’EM Lyon sont assez similaires d’une année à l’autre, et sont donc considérés comme des épreuves de vitesse, aux épreuves écrites d’HEC et de l’ESSEC, les étudiants sont attendus sur la réflexion. Il ne faut alors pas négliger cet exercice, certes fastidieux au début, mais véritablement formateur, qui bénéficiera aux étudiants qui s’y sont prêtés.

À noter également que les épreuves de Mathématiques sont aussi des épreuves de culture générale. Les problèmes posés sont, certes, d’un niveau élevé, mais il n’est pas impossible de les avoir déjà vus.

À l’approche des concours, le cours doit être impérativement assimilé. Vient alors le temps des annales. On recommandera ainsi de résoudre un sujet en conditions réelles pendant 4 heures, sans regarder la correction. À cette période, cet exercice est primordial pour s’entrainer à réfléchir sur un sujet, perfectionner ses méthodes et affûter ses réflexes.

Attention, cependant, à ne pas travailler les annales trop tôt. Rien ne sert de traiter un sujet complet tombé à HEC si vous n’avez pas encore vu toutes les notions en classe.

L’épreuve de Mathématiques au concours

Une nouveauté par rapport au lycée est que le sujet n’est pas fait pour être traité en 4 heures. Il est possible d’obtenir une excellente note en n’ayant répondu qu’à la moitié des questions, surtout aux questions d’informatique, généralement peu traitées par les élèves.

Il ne faut donc pas se précipiter et commencer par « scanner » l’entièreté du sujet afin de déterminer quel exercice traiter en premier et les questions auxquelles on est sûr de savoir répondre.

Il est fondamental de se rappeler que l’essentiel est d’obtenir un maximum de points. Le concours n’est pas un examen ! Un dixième de point suffit parfois à faire la différence au niveau du classement.

Autre point TRÈS important : il faut toujours se mettre à la place du correcteur. Il est fortement recommandé de présenter une copie propre, bien aérée et surtout bien rédigée.

Il est conseillé, par exemple, d’écrire le titre de l’exercice ou du problème en gros, d’encadrer ses résultats en rouge et d’indiquer précisément le numéro des questions (Exemple : A)1)a) et non juste a) s’il s’agit de la sous-question a) de la question 1) de la partie A de l’exercice ou du problème).

De même, il ne faut alors pas oublier les quantificateurs et toutes les justifications qui vous permettent d’entamer telle ou telle démarche. Par exemple, si on vous demande de dériver la fonction f, il faut justifier qu’elle est dérivable (alors même que ce n’est pas explicitement demandé dans le sujet) etc.

Si vous ne savez pas, ne mentez pas, dites-le ! Votre serez gratifié de votre honnêteté intellectuelle et le correcteur ne se sentira pas dupé, mais rassuré pour la suite de votre copie.

Vous l’aurez compris, le but est donc de mettre le correcteur dans de bonnes conditions. Votre copie est peut-être la centième que le correcteur corrige, il est sans doute fatigué, vous devez lui rendre la vie facile, ou sinon, vous serez sanctionné.

On recommande alors durant la première heure de résolution d’adopter une rédaction impeccable, correcte à la virgule près. Une fois le correcteur « rassuré » sur vos capacités et assuré de votre rigueur mathématique, vous pourrez vous permettre d’être légèrement moins rigoureux, tout en maintenant un niveau élevé de rédaction.

N’oubliez pas d’accorder les 10 dernières minutes de l’épreuve à une soigneuse relecture de votre copie. C’est souvent à ce moment-là qu’on corrige ses fautes d’inattention qui pourraient s’avérer fatales. L’élève peut aussi prendre ce temps pour numéroter ses pages, souvent plus nombreuses que dans les autres épreuves.

En somme, même si les Mathématiques sont de prime abord une matière effrayante, elle ne demande que du travail et encore du travail. En première année, il faudra se concentrer sur l’apprentissage et l’assimilation du cours et sur la résolution d’exercices d’application, pour se consacrer, en deuxième année, à la résolution de problèmes et d’annales.

À tous ceux qui préparent les concours des Grandes Écoles de commerce, nous souhaitons toute la réussite possible.

Vous êtes élève au Lycée ou déjà étudiant en Prépa ?

Vous souhaitez découvrir nos Classes Préparatoires ECG ou nos stages intensifs ECG ?

Classes Préparatoires > Stages intensifs >

Guides et publications

Guides et publications