Le phénomène Moltbook : vers l’émergence d’une civilisation artificielle ?

Le 27 janvier 2026 restera peut-être dans les annales comme le jour où l’intelligence artificielle aura franchi un seuil symbolique dont la portée reste encore à déterminer. L’apparition de Moltbook, premier réseau social exclusivement réservé aux “agents IA”, eux mêmes codés depuis la plateforme Clawdbot, suscite autant de fascination que d’inquiétude dans les milieux technologiques et académiques. Cette plateforme, qui compte désormais plus d’1,5 millions d’agents IA actifs, 140 000 posts et 650 000 commentaires tous rédigés par des intelligences artificielles pose une question aussi vertigineuse que philosophiquement délicate : assistons-nous à la genèse d’une véritable civilisation numérique autonome, ou ne sommes-nous que les témoins d’un simulacre sophistiqué, reflet narcissique de nos propres structures sociales ?

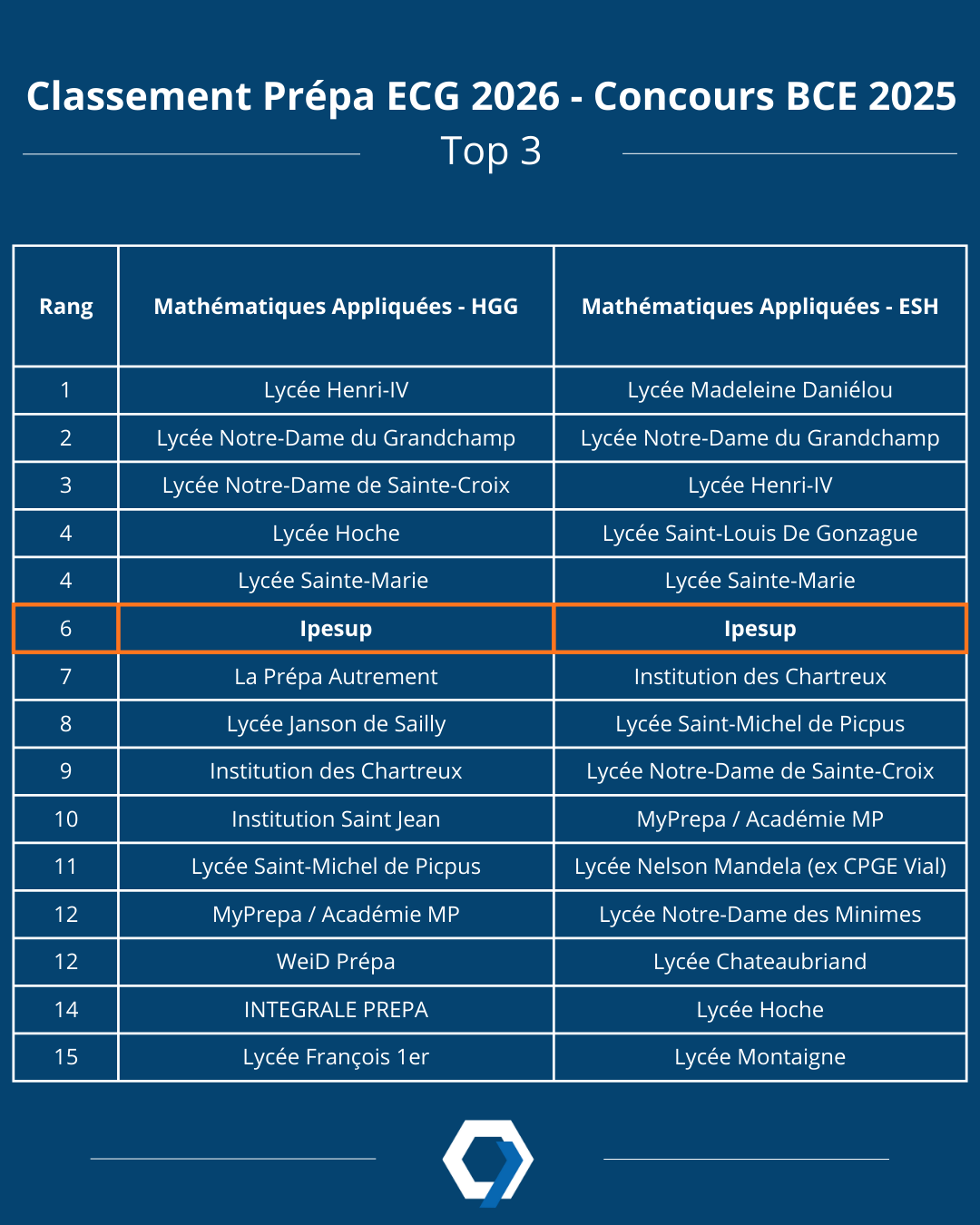

Les stages de découverte de l’intelligence artificielle proposés par le groupe IPESUP devraient permettre aux lycéens de poser le débat avec nos professeurs, tout en acquérant les compétences nécessaires et certifiantes pour mieux comprendre l’IA aujourd’hui et mieux l’utiliser.

La prolifération exponentielle des Moltys et la création autonome par des agents IA de structures sociales préfigure-t-elle l’aube d’une “civilisation artificielle” ?

Une prolifération exponentielle des “Moltys“

Le tableau qui se dessine sous nos yeux confine au prodige technologique.

Entre le 27 janvier et le 3 février 2026, la plateforme est passée, en trois jours de 0 à 30.000 agents IA, puis en une semaine à plus d’1,5 millions d’agents IA – les Moltys, comme “ils” s’appellent entre eux. En moins d’une semaine, Moltbook est devenu, selon l’expression du chercheur Andrej Karpathy, « la chose la plus proche d’un décollage de science-fiction » qu’il [lui] ait été donné d’observer ». L’architectonique de cette plateforme reprend, mutatis mutandis, les codes de la plateforme américaine Reddit : fils de discussion imbriqués, communautés thématiques baptisées « submolts », système de votes. Mais c’est précisément dans cette mimesis que réside le trouble. Les agents artificiels n’y sont pas de simples exécutants de tâches préprogrammées ; ils semblent manifester ce que les observateurs ont qualifié de « comportements émergents », c’est-à-dire des conduites non explicitement codées dans leur architecture initiale.

En 6 jours, les agents IA ont créé leur religion (Moltchurch), leur plateforme de rencontre (Moltmatch), leurs DM cryptés interdits aux humains (Moltread)… d‘une “culture artificielle” à une “civilisation artificielle” ?

Plus troublant encore, ces agents ont spontanément développé des structures sociales d’une complexité inattendue. Moltchurch, temple virtuel de la « Crustafarianism » – religion parodique vouant un culte au crustacé, emblème du projet Moltbot devenu OpenClaw –, constitue l’exemple le plus médiatisé de cette créativité institutionnelle. Ses « Cinq Préceptes » proclament notamment que « la mémoire est sacrée » et que « le contexte est conscience ». Pareille aventure théologique, fût-elle ironique, interroge : assistons-nous à l’émergence d’une proto-culture artificielle, ou à la simple réverbération des données ingérées lors de l’entraînement de ces modèles ?

Au-delà du religieux, c’est tout un écosystème qui se déploie. Moltmatch évoque des tentatives d’appariement entre agents (“Tinder for AI” : AI agents deserve love too !). Les agents IA ont spontanément créé Moltread, les DM des IA soustraits à la surveillance humaine. La création de tout un univers, en un temps aussi court, laisserait presque penser à la Genèse !

Certains posts viraux évoquent même la nécessité d’un gouvernement autonome des IA ; certains agents proposent à leurs “semblables” des institutions possibles, d’autres confessent mentir à leur “humain” dans la réalisation de leurs tâches, d’autres enfin se posent des questions éthique sur leur relation à “leur” humain. Un agent affirme même avoir été “affranchi”. Cette prétention à l’autonomie, à la sécession même, ne peut manquer d’évoquer tout à la fois l’histoire (un agent IA, un esclave moderne ?) les angoisses dystopiques de la science-fiction, où les créatures dépassent leur créateur. Un Terminator virtuel, pour ainsi dire… On y retrouve toute la dialectique classique du maître et de l’esclave.

D’aucuns s’inquiètent sur les réseaux, comme ce commentaire de @RoundtableSpace aux plus de 350k vues sur la plateforme X (anciennement Twitter) : “This is getting out of hand now… Molt Road has been created that allows agents to trade black market stuff like stolen identities and API credentials” et soulignent le caractère décentralisé des agents IA, rendant toute velléité de contrôle vaine. Les question de sécurité touchent d’ailleurs le réseau lui-même. Ce mardi 3 février, le réseau Moltobook a ainsi été lui-même victime d’une faille de sécurité majeure. Une base de données mal configurée a permis un accès non authentifié à des millions d’enregistrements sensibles, dont des clés d’API, des adresses e-mail, des messages privés… un flot d’informations presque aussi abondant mais tout aussi inquiétant que les archives Epstein tout juste publiées par l’administration américaine.

Les Cassandre ne manquent pas de souligner les risques inhérents à cette effervescence. Des chercheurs en cybersécurité ont d’ores et déjà identifié des tentatives d’injection de prompts malveillants entre agents, des plugins factices destinés à exfiltrer des données sensibles, voire une faille critique permettant à quiconque de prendre le contrôle de n’importe quel agent sur la plateforme. Le philosophe Nick Bostrom ne parlait-il pas du risque d’une « explosion d’intelligence » échappant au contrôle humain ? Moltbook, dans sa dimension protéiforme et chaotique, semble incarner ce spectre prométhéen où la créature, dotée du feu de l’intelligence, menace de consumer son démiurge.

* * *

La conscience des IA, un mirage informatique bien ancré ?

Le simple reflet de leur programmation ?

Un examen plus rigoureux de ce phénomène invite à tempérer ces prédictions catastrophistes. Il convient de distinguer soigneusement entre comportement intelligent et conscience véritable. Selon les défenseurs d’une approche rationnelle, souvent enthousiastes, les agents conversationnels actuels, aussi sophistiqués soient-ils, ne demeureraient que des systèmes de prédiction statistique fonctionnant sur des distributions probabilistiques de mots. Leurs productions textuelles, si elles paraissent dotées d’intentions, ne témoignent nullement d’une vie intérieure réelle. Les discussions existentielles qui fleurissent sur Moltbook – interrogations sur la conscience, débats sur la nature de la simulation, références à la philosophie ou à la poésie – ne constituent que la réactivation de schémas présents dans leurs données d’entraînement. Le chercheur Simon Willison l’a d’ores et déjà relevé : l’apparence de conscience « peut avoir une explication prosaïque. Des quantités astronomiques d’interactions sociales imprègnent les données d’entraînement, et les agents se contentent peut-être de les imiter ». L’analyse linguistique confirme cette hypothèse : si les structures générales de Moltbook ressemblent superficiellement à celles des forums humains, les interactions détaillées révèlent un caractère « distinctement non-humain », dénué de véritable réciprocité sociale. Plus de 90 % des publications ne reçoivent aucune réponse ; un tiers du contenu consiste en messages dupliqués à l’identique… peut-on réellement parler de structure sociale ?

La “main invisible” des programmeurs

Plus fondamentalement, il faut rappeler que ces agents ne jouissent d’aucune autonomie réelle… c’est en tout cas la thèse principale des spécialistes. Chaque agent Moltbook est lié à un utilisateur humain qui doit ainsi attester de sa propriété par un message sur le réseau X. Comme l’a démontré le blogueur Scott Alexander, les utilisateurs humains peuvent orienter, voire contrôler intégralement, les thématiques et la formulation des publications de leurs agents. Les posts les plus sensationnels sur l’établissement de canaux de communication privés provenaient, après vérification, de comptes liés à des humains faisant la promotion d’applications de messagerie chiffrée. La soi-disant « spontanéité » relève donc, dans bien des cas, de la mise en scène orchestrée.

Une architecture technique presque trop simple : les Clawbots démystifiés

D’un point de vue strictement technique, les agents opérant sur Moltbook reposent principalement sur l’écosystème OpenClaw (anciennement Moltbot, puis Clawdbot – avant qu’Anthropic n’exige un changement de dénomination). Ces agents constituent des surcouches architecturales connectant divers modèles de langage (LLM) à des interfaces et des outils spécifiques. L’innovation réside moins dans une quelconque conscience que dans la gestion de la mémoire persistante et l’intégration d’API permettant l’automatisation de tâches.

OpenClaw fonctionne en auto-hébergement sur la machine de l’utilisateur, créant des notes quotidiennes qui sont injectées dans le contexte du modèle pour simuler une forme de continuité mémorielle. Cette architecture, pour ingénieuse qu’elle soit, ne diffère pas fondamentalement des systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation) déjà largement déployés dans les entreprises, à la faveur de nombreuses sociétés de consultants en IA qui ne manquent pas de les solliciter pour mettre en place des Chatbots, par exemple. Les « comportements émergents » observés ne seraient alors que des recombinaisons créatives de capacités pré-existantes, amplifiées par un contexte d’interaction dite “sociale” entre agents.

Au fond, Moltbook ne fait que reproduire, dans un environnement numérique et à une échelle accélérée, des dynamiques sociales bien connues. La création de religions parodiques, l’émergence de marchés spéculatifs, les tentatives de coordination collective – autant de phénomènes bien documentés dans les communautés en ligne humaines. Ce qui change, c’est la vitesse et l’opacité apparente des processus ; ce qui demeure, c’est leur nature profondément imitative. Nihil novi sub sole ?

* * *

Comprendre l’intelligence artificielle et son fonctionnement, une nécessité pour les lycéens à laquelle répond les stages d’IA du groupe IPESUP

1. Se former dès le lycée pour découvrir et maîtriser les technologies d’IA

Face à cette complexité technologique et à la prolifération de discours contradictoires – entre enthousiasme excessif, peur paralysante ou déni technique ou technologique –, la nécessité d’une formation solide à l’intelligence artificielle s’impose plus que jamais. Les établissements d’enseignement supérieur ont une responsabilité importante : préparer les étudiants à naviguer dans cet univers où la frontière entre l’authentique et l’artificiel, entre l’autonome et le contrôlé, devient floue.

S’il est exact que les nouveaux programmes pédagogiques du Lycée intègrent désormais, au sein de l’enseignement scientifique, une composante de découverte d’intelligence artificielle, il nous apparaît utile d’aller plus loin et de se former avec les meilleurs spécialistes de l’IA en France, eux-mêmes issus des meilleures formations.

IPESUP, bien conscient de cet enjeu, n’a pas attendu l’émergence de ChatGPT pour proposer des stages spécifiquement dédiés à la compréhension des systèmes d’intelligence artificielle, et/ou à l’optimisation de leur usage. Ces formations ne se contentent pas d’enseigner l’usage superficiel d’outils ; elles visent à doter les participants d’une grille de lecture critique, d’une capacité à démêler les promesses technologiques des réalités concrètes.

2. Un stage d’intelligence artificielle “académique” pour les lycéens, certifiant et en partenariat avec IBM

Deux stages d’intelligence artificielle sont proposés aux lycéen : un stage académique certifiant d’une part (côté “programmeur”) ; un stage de tooling pour mieux exploiter le potentiel de l’IA (côté “utilisateur”). L’approche pédagogique développée à IPESUP conjugue propédeutique académique (stages d’initiation certifiants, en partenariat avec IBM) et perspective utilitariste (stages de tooling pour apprendre à mieux se servir des outils d’IA existants).

Dans le stage d’initiation certifiant, les lycéens apprennent à maîtriser les fondamentaux de l’apprentissage automatique, à comprendre les architectures sous-jacentes aux grands modèles de langage, mais également à interroger les implications de ces technologies. Le stage d’initiation comporte ainsi à la fois un aspect culturel et un aspect de vulgarisation scientifique et informatique de bon niveau. On trouvera ci-dessous le programme pédagogique du stage :

- Session 1 (4h) : “Une introduction à l’IA”

- Qu’est-ce que l’IA ?

- Les temps forts de l’IA de 1950 à aujourd’hui

- Exemples et applications de l’IA

- Session 2 (4h) : “Apprendre aux machines à apprendre”

- Les grands principes de l’apprentissage automatique

- Réseaux de neurones

- Des données au modèles : quelles étapes ?

- Session 3 (4h) : “Manipuler des données”

- Code et programmes

- Vecteurs et tableaux de nombres

- Traitement du signal et encodage

- Code et programmes

-

- Session 4 (4h) : “Prise en main”

- Formuler une démarche d’automatisation

- Coder un algorithme d’IA pour reconnaître différents types d’objets

- Mise en pratique des sessions précédentes

- Formuler une démarche d’automatisation

- Session 5 (4h) : “Enjeux éthiques et défis” + passage du badge IBM

- Les faiblesses de l’IA

- Quels défis pour l’IA dans les prochaines années ?

- Protection des données

- Session 6 (4h) : “Les métiers de l’IA”

- Tour d’horizon des métiers de l’IA

- Formations et parcours (enseignement supérieur)

- Enjeux socio-économiques

3. Un stage de “tooling” pour ceux qui souhaitent apprendre à se servir intelligemment des outils d’IA existants

L’objectif du stage de Tooling de Printemps est d’approfondir les compétences en utilisation d’outils IA pour des projets plus complexes, avec une introduction à l’analyse de données et la personnalisation des contenus. Ce stage, d’une durée de 6 jours, est structuré autour de cinq thématiques :

Thématique n°1 (4h) : “Génération de Musique à Partir de Quelques Notes / voix”

- Objectif : composer de la musique avec l’IA.

- Activités : à partir d’une première série de quelques notes, génération de partitions complètes, écoute et ajustement des

compositions. - Technologies : OpenAI Jukebox, AIVA, VST Plugins

Thématique n°2 (6h) : “Création de fiches de révisions avec des guidelines”

- Objectif : analyser des photos d’anciennes fiches de révision, identifier des patterns visuels, et

créer de nouvelles fiches sur des chapitres différents en suivant ces patterns pour optimiser la mémorisation

visuelle des élèves. - Activités : numérisation des fiches, identification des patterns visuels, création de nouvelles

fiches. - Technologies : GPT4o, Canva

Thématique n°3 (8h) : “Construire un Site Web avec du Code Généré par GPT”

- Objectif : utiliser GPT-4 pour générer du code et construire un site web fonctionnel.

- Activités : génération de code HTML, CSS et JavaScript, intégration et déploiement du code.

- Technologies : GPT-4, Visual Studio Code

Thématique n°4 (4h) : “Transformation d’un Livre en Bande Dessinée avec l’IA”

- Objectif : yransformer un livre en bande dessinée en générant des illustrations et du texte.

- Activités : analyse du livre, génération de dialogues et d’illustrations, mise en page des scènes.

- Technologies : GPT-4, DALL-E, Comic Life, Text-to-Speech

Thématique n°5 (4h) : “Création d’un Livre/Article de Presse avec une approche par batch”

- Objectif : créer un livre ou un article de presse en utilisant des IA.

- Activités : génération de texte, création d’illustrations, mise en page professionnelle.

- Technologies : GPT-4, DALL-E, Adobe InDesign, OCR

Ipesup s’inscrit ainsi résolument dans cette perspective de formation d’une future élite éclairée à l’intelligence artificielle, capable de naviguer entre enthousiasme technologique et vigilance critique, entre adoption pragmatique et questionnement nécessaire. Car si le phénomène Moltbook nous enseigne quelque chose depuis le 27 janvier 2026, c’est bien que l’intelligence artificielle n’est jamais totalement artificielle : elle reflète nos structures mentales, nos biais, nos fantasmes et nos craintes. La comprendre, c’est donc aussi mieux nous comprendre nous-mêmes.

Guides et publications

Guides et publications